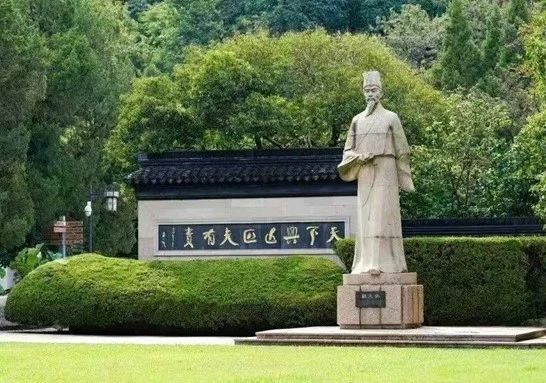

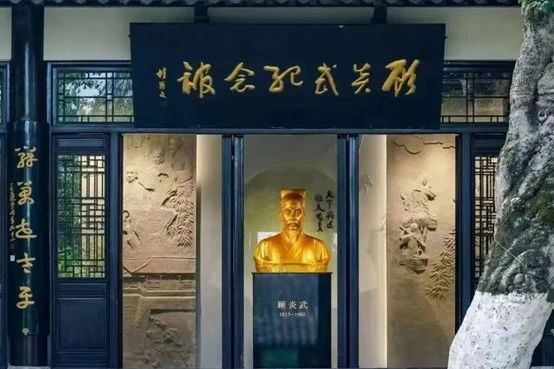

第三站 江苏亭林先生顾炎武的法治思想拥有2500多年历史的苏州是全国首批历史文化名城之一,有着诸多与中华优秀传统法律文化相关的人物、典故。本站带你了解亭林先生顾炎武的法治思想。顾炎武(1613-1682),原名绛,字忠清,后改名炎武,字宁人,因故居旁有亭林湖,被学者尊称为亭林先生。他是明末清初的杰出学者、思想家,对经史百家、音韵训诂、金石考古等领域都有深入的研究。面对明末清初朝代的更替和社会价值观的混乱,顾炎武深刻反思了传统法律文化的不足,并提出了自己独到的法治思想。

1.法令之本在于正人心、厚风俗:顾炎武认为,法律的根本目的在于纠正人心、淳厚风俗。他强调,如果法令繁杂而教化缺失,那么机巧之心就会日益增长,真才实学则会日渐消减。这一观点深刻体现了中国传统法律的价值追求,即将法律与道德紧密结合,以“引礼入法”的方式引导社会风尚。

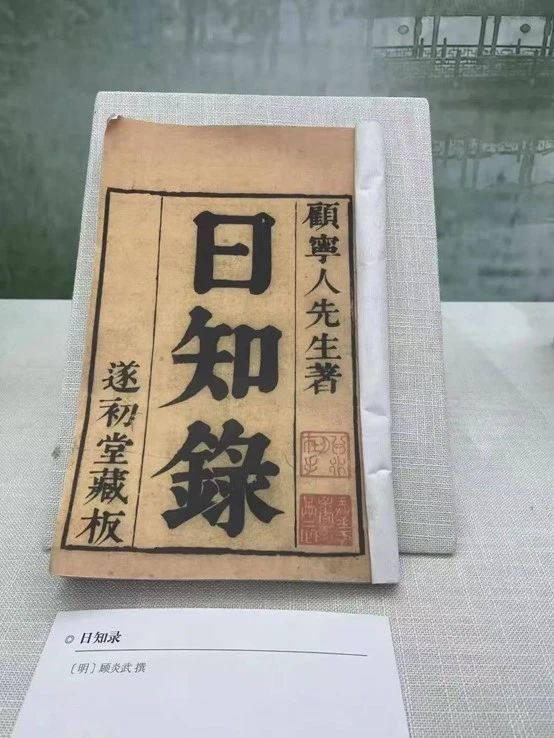

2. 反对“独治”,主张“众治”:顾炎武在《日知录》中通过广泛的引证,有力地证明了“君”并非专指封建帝王,从而提出了对“独治”的质疑,并积极倡导“众治”理念。他认为,君主治理天下不能独自为政,独自为政会导致刑罚繁多,而众人共同治理则能使刑罚得到妥善处置。他强调,应当将“天下之权”赋予“天下之人”。

3.重视道德教化顾炎武吸取了传统“德治”思想中的合理因素,认为道德教化是建设一个良善社会的基础。他强调,“治乱之关,必在人心风俗”,即社会的治乱关键在于人心的善恶和风俗的淳厚与否。因此,在推进法制建设的同时,必须重视公民道德素质和良好风俗习惯的培养。

4. 批判特权人治,强调立法防范:顾炎武认为,“刑不上大夫”的儒家传统思想是导致法制废弛的主要因素之一。他主张改变传统的特权人治立法精神,确立以防范政府官员犯罪为重点的立法原则。这一思想体现了对官员权力的制约和监督,以及对法治精神的追求。

顾炎武律己极严,刚正不阿,坚毅不屈,一生誓不与清廷为伍。其诗《精卫》写道:“尝将一寸身,衔木到终古。我愿平东海,身沉心不改。大海无平期,我心无绝时。”康熙十六年(1677)开博学鸿词科,都中争相举荐,他郑重声明:“人人可出,而炎武必不可出!”次年议修明史,清廷又特邀他入明史馆,他严词拒绝,回信说:“七十老翁何所求?正欠一死。若必相逼,则以身殉之矣。”

面对明末清初朝代的剧烈更替,社会价值观混乱导致人心难教的局面,顾炎武提出“法令其本在正人心,厚风俗;法令繁而教化亡,则机变日增,材能日减”的观点。“正人心”和“厚风俗”乃是中国传统法律的价值取向,体现法律与道德紧密结合,正所谓“引礼入法”。同时也启示后人:建设社会主义法治国家,要关注公民良好道德和风俗习惯的养成,要关注法律的本质在于引导和教化人们走向更高的道德水准。

文字:网络 文字编辑:王琳琳 图片:网络 图片处理:网络 编辑:王小佳 审核:胡宏雁